L’Inglese Alexander Parkes tra il 1861 e il 1862, sviluppando gli studi sul nitrato di cellulosa, isolò e brevettò il primo materiale plastico semisintetico: la Xylonite. Pochi anni dopo, i fratelli americani Hyatt, per sostituire il costoso e raro avorio nella produzione delle palle da biliardo, brevettarono la formula della celluloide. Furono poi brevettati e arrivarono sul mercato la Bakelite, il Polivinilcloruro (PVC), il Cellophane, il Nylon (poliammide), il Polietilene tereftalato (PET), la Formica (melammina-formaldeide). Gli impieghi che videro questi materiali sostituire quelli naturali furono limitati a pochi campi di applicazione.

Sarà nel 1954 che Giulio Natta, a coronamento degli studi sui catalizzatori di polimerizzazione dell’etilene, crea il Polipropilene isotattico che gli varrà, nel 1963, il Premio Nobel insieme al tedesco Karl Ziegler, che l’anno precedente aveva isolato il polietilene. Il Polipropilene sarà commercializzato dal 1957 con il nome di Moplen e rivoluzionerà le case di tutto il mondo entrando nella mitologia italiana del “boom economico”, aiutato dalla televisione che lo porterà nelle case degli italiani attraverso la pubblicità.

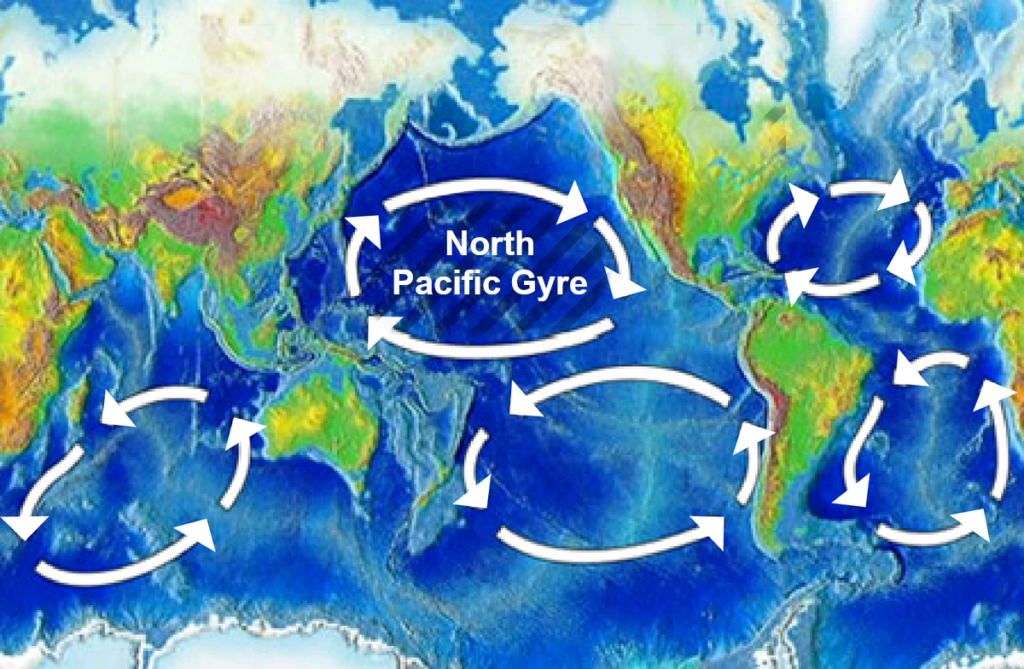

I bassi costi di produzione, la grande resilienza e la leggerezza del Polipropilene e degli altri tipi di materiali plastici che lo avevano preceduto, hanno trovato una grande molteplicità di impieghi causando una accelerazione nello sviluppo di migliaia di nuovi prodotti. Ma i prodotti sintetizzati dall’uomo non possono entrare nei cicli naturali della materia, così solo dopo vent’anni, nel 1977, si dice fosse il capitano Charles Moore che di ritorno da una regata oceanica incontrò una distesa di plastica così larga che gli ci vollero sette giorni per attraversarla: il Pacific Trash Vortex. Nel 1988 fu la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti a documentare al mondo la sua esistenza, ribattezzandola. L’isola che resta la più grande di tutte quelle documentate successivamente, è nata come conseguenza delle correnti superficiali del Pacifico che, muovendosi circolarmente in senso orario, creano una spirale con al centro una zona di “acque ferme”. Il nostro Mediterraneo, classificato come sesta grande zona per inquinamento da plastiche del Pianeta, pur non essendo caratterizzato da grosse correnti, ha la sua isola di plastica scoperta di recente: si forma ciclicamente fra l’isola d’Elba e la Corsica e si estende per chilometri.

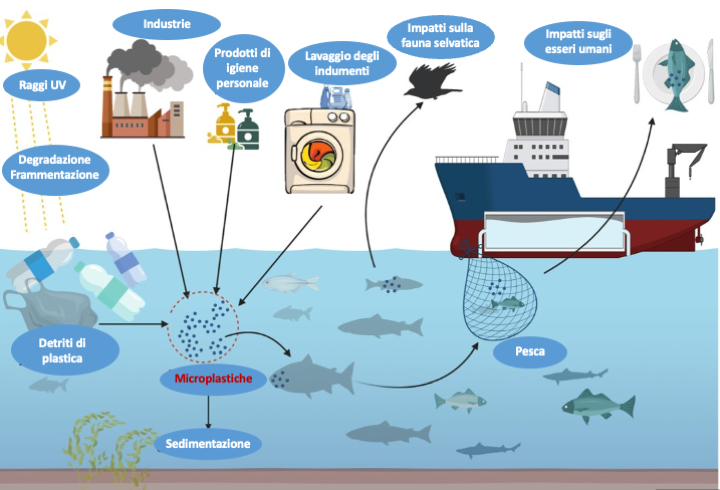

Dagli anni ‘80 abbiamo cominciato a capire l’entità del problema che avevamo creato: gli ultraresistenti polimeri non esistono in natura e la natura non sa come decomporli, ma abbiamo continuato a produrli, usarli e a moltiplicare gli oggetti costruiti con questi materiali “eterni”. Ma se non possono essere riassorbiti dall’ambiente possono essere degradati dai raggi ultravioletti, dal vento, dalle onde, da alcuni tipi di microrganismi e dagli sbalzi di temperatura, spezzettandosi in frammenti sempre più piccoli, le microplastiche, che vengono quindi facilmente trasportati in giro per il mondo e che arrivano a inquinare anche gli angoli più remoti del Pianeta. Le microplastiche vengono suddivise in due categorie principali:

Microplastiche primarie: particelle di plastica create appositamente per essere piccole, come le microsfere di plastica utilizzate nei prodotti per la cura personale come esfolianti e detergenti per il viso.

Microplastiche secondarie: particelle che si formano a partire da oggetti di plastica più grandi a causa del deterioramento fisico e chimico dovuto all’esposizione agli elementi ambientali. Una bottiglia di plastica che si degrada nel mare darà origine a microplastiche secondarie.

Il continuo spezzettamento delle microplastiche genera le nanoplastiche, particelle di dimensione compresa tra 0,001 e 0,1 µm (cioè tra 0,000001 e 0,0001 millimetri). Come dimostra uno studio pubblicato su Environmental Research sono arrivate anche ai Poli, e da molto più tempo di quanto crediamo.

Lo studio, coordinato da Dušan Materić, dell’Institute for Marine and Atmospheric Research di Utrecht, in Olanda, ha portato lui e il suo team ad analizzare carote di ghiaccio prelevate in Antartide e in Groenlandia. Tutti i campioni si sono rivelati ricchi di nanoplastiche, metà delle quali (sia per l’Artico che per l’Antartide) provenienti da sacchetti e borse di plastica. Tra le altre fonti di inquinanti vale la pena segnalare che circa un quarto delle nanoplastiche trovate in Groenlandia provengono da pneumatici, che non sono invece rappresentati nei campioni antartici. Ma soprattutto vale la pena notare che nelle carote della Groenlandia sono state trovate nanoplastiche fino a 14 metri di profondità.

Che cosa significa questo dato? Quando si studia un campione “verticale” di ghiaccio, andare in profondità vuol dire anche andare indietro nel tempo, e trovare nanoplastiche a 14 metri indica che queste sostanze sono presenti in zona almeno dal 1965. Questo a sua volta significa che le nanoplastiche non sono un inquinante “nuovo”, come si pensava, ma uno del quale abbiamo ignorato l’esistenza fino a poco tempo fa.

Microplastiche di dimensioni maggiori sono state trovate in aree con elevate acque reflue non trattate, come nelle coste al largo della Grecia e della Turchia. Le macroplastiche sono invece abbondanti nelle aree con importanti apporti fluviali come le coste algerine, albanesi e turche e vicino alle città metropolitane e alle coste altamente popolate di Spagna, Francia e Italia.

Uno studio del 2021, pubblicato su Nature Sustainability e finanziato dalla BBVA, ha stilato una classifica dei dieci oggetti che più inquinano gli oceani. Lo studio evidenzia come la maggior parte dei rifiuti in plastica derivano da cibo da asporto:

sacchetti di plastica 14,1%

bottiglie di plastica 11,9 %

contenitori e involucri di cibo 9,4%

tessuti sintetici 7.9%

materiali da pesca 7,6%

tappi di plastica 6,1%

imballaggi industriali 3,4%

bottiglie di vetro 3,4%

lattine 3,2%

Esiste ancora molta incertezza sui reali effetti conosciuti sulla salute umana e degli animali. Certo sappiamo che possono rappresentare un problema per gli organismi marini, in quanto l’ingestione di queste particelle può causare danni fisici, ostruzione del sistema digestivo e il potenziale trasferimento di sostanze tossiche lungo la catena alimentare. La stessa UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) sottolinea come sia difficile dimostrare gli effetti dell’ingestione da microplastiche: è stato per esempio osservato che queste particelle possono chiudere la parete intestinale di cozze e ostriche, inducendo una reazione nei loro tessuti.

Su scala diversa, le balenottere del Nord Atlantico che si nutrono di piccoli invertebrati filtrando enormi volumi d’acqua di mare, potrebbero vedere ridotto il sistema di filtraggio che permette alla balena di nutrirsi. Se queste microparticelle, contaminando le acque, comportano rischi sia per gli ecosistemi acquatici che per le forniture di acqua potabile, ciò che più preoccupa è la possibilità che posano accumularsi nei tessuti degli organismi, noi compresi, portandosi a concentrazioni sempre più elevate mano a mano che si sale lungo la catena alimentare.

Molti tipi di plastica, inoltre, possono assorbire una vasta gamma di contaminanti, come i pesticidi o i policlorobifenoli (PCB), che possono interferire con il sistema endocrino o portare a cambiamenti genetici o al cancro.

Uno studio diretto dal professor Dick Vethaak della Vrije Universiteit Amsterdam, ha analizzato campioni di sangue di 22 donatori anonimi, adulti, non patologici e ha trovato residui di plastica in 17 di loro. La metà conteneva plastica PET, il tipo usato nelle bottiglie di bevande, mentre un terzo conteneva polistirolo, il materiale usato per i sacchetti di plastica. Un precedente lavoro condotto dalla stessa equipe medica aveva dimostrato che le microplastiche erano 10 volte più alte nelle feci dei bambini rispetto agli adulti. I bambini alimentati con prodotti contenuti in oggetti di plastica, ingoiano milioni di particelle microplastiche al giorno.

Anche se il loro impatto sulla salute è per il momento sconosciuto, questa scoperta dimostra che le particelle di plastica possono viaggiare attraverso il corpo umano, depositandosi negli organi.

A scoprire microplastiche e nanoplastiche nelle placche di grasso delle arterie (ateromi) e determinare l’associazione con un rischio di morte più elevato è stato un team di ricerca italiano guidato da scienziati dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e coordinato dal professor Raffaele Marfella, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di numerosi istituti italiani ed europei. I dettagli della ricerca “Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events” sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica The New England Journal of Medicine.

A questo punto ci chiediamo: quale animale trovandosi in difficoltà con una situazione specifica insiste nel ripeterla? Risposta Homo sapiens sapiens! Due volte sapiens! Preferisce soffocare nella plastica il Pianeta che lo ha generato, invece che smettere di produrla. Mah!

Assurdo, vero? E allora facciamoci un’altra domanda: cosa faccio io per eliminare dalla mia vita la plastica? La raccolta differenziata? E’ evidente che questo non basta. In un mondo in cui è il mercato a decidere, la decisione è dei consumatori: se nessuno acquisterà oggetti di plastica, soprattutto quelli usa e getta, questi non verranno più prodotti. Elementare Watson!

Segnaliamo anche l’articolo:

https://www.earthgardeners.it/2017/10/12/earthgardening-plastica-e-mare-per-esempio/

Crediti

Autore: Anna Lacci è divulgatrice scientifica ed esperta di educazione all’ambiente e alla sostenibilità e di didattica del territorio. E’ autrice di documentari e volumi naturalistici, di quaderni e sussidi di didattica interdisciplinare, di materiali divulgativi multimediali.